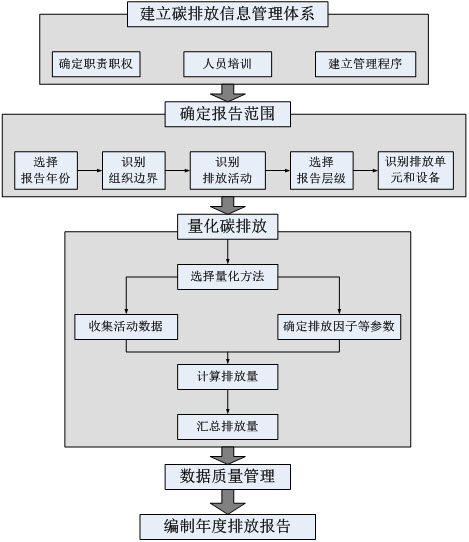

图12 碳排放量化和报告的工作流程

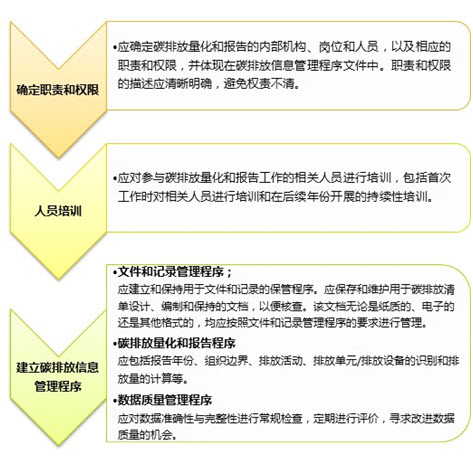

建立碳排放信息管理体系

确定报告范围

报告年份:企业二氧化碳排放量计算以自然年为统计期,在进行碳排放报告时应先确定报告年份。

企业组织边界识别:企业组织边界一般指企业拥有或经营的生产、供应、销售等业务范围,企业需要报告此范围之内的相关碳排放信息。识别企业组织边界可以通过了解企业的总体情况来实现,例如企业成立时间、规模、经营范围、股权情况、资产状况,主要产品种类、产量和产能,主要生产装置、工序及其数量和运行情况,以及厂区平面分布图和组织架构图等。

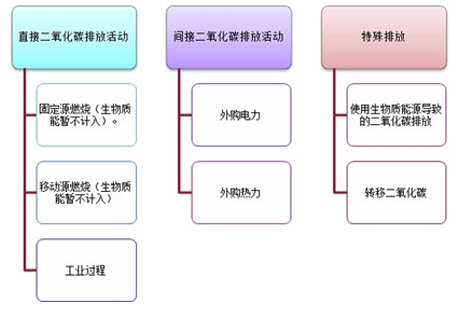

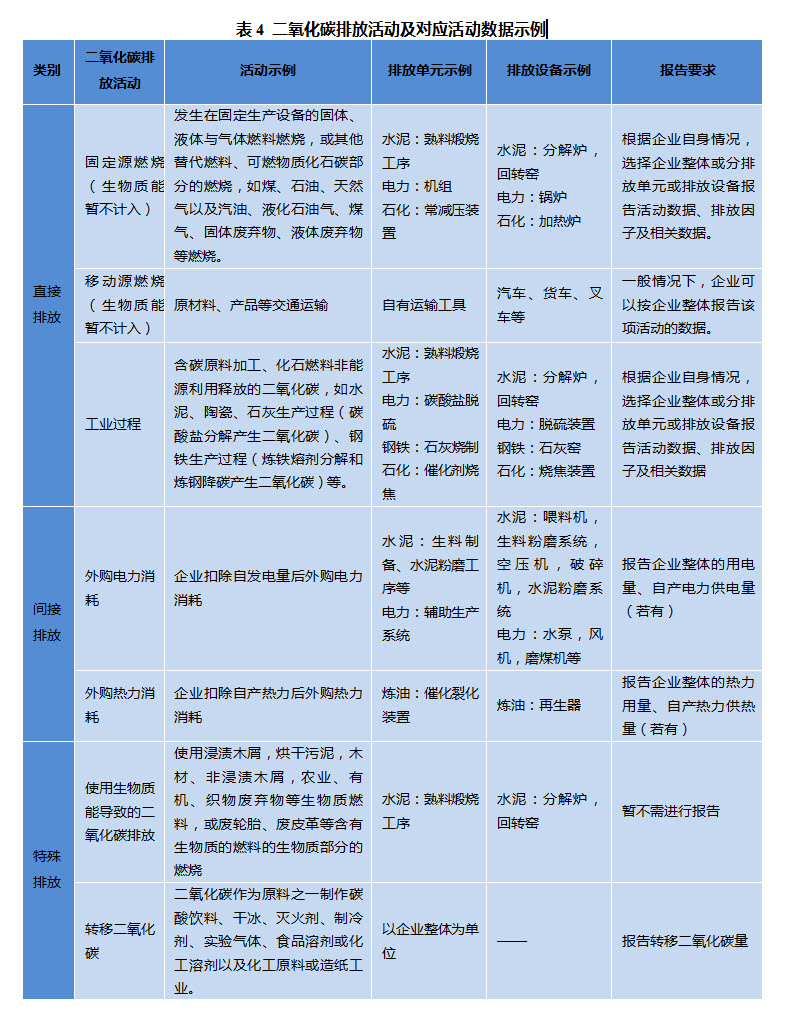

直接二氧化碳排放活动指发生于企业组织边界内的二氧化碳排放活动。鼓励企业按下述分类对企业的直接二氧化碳排放活动进行进一步分类,如部分活动无法明确区分,则该部分活动无需进行进一步分类。间接二氧化碳排放活动指由企业活动导致的,但出现企业组织边界之外的二氧化碳排放活动。

二氧化碳排放活动识别:企业应在组织边界内,识别统计期内的直接二氧化碳排放活动、间接二氧化碳排放活动和特殊排放。

图13 报告范围

数据报告层级选择

报告层级是指在一定条件下、对于每一排放活动,企业可以选择收集企业/排放单元/排放设备层级的数据进行碳排放数据的计算和汇总。企业可分为企业/排放单元/排放设备三个层级,与《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)中用能单位/次级用能单位/用能设备的划分方式类似。

当企业选择企业层级时,使用能源/物料进出企业时测定的活动数据、热值、碳含量等数据计算企业碳排放量。当企业满足排放单元/排放设备层级的活动数据计量和监测误差与不确定性比企业层次的更低、条件比企业层次的更好时,就可以使用排放单元/排放设备的活动数据分别计算各单元/排放设备层级的碳排放量,再累加形成企业碳排放量。鼓励企业通过改进计量与检测条件,进一步在排放单元/排放设备层级上使用比企业层级更好的热值、碳含量检测,进行更精细的排放单元/排放设备层级的数据报告。

排放单元与排放设备识别

企业在识别二氧化碳排放活动后,若报告层级选择排放单元/排放设备层级,则须识别和划分企业的排放单元与排放设备。识别方法可根据企业计量仪器配备情况、客观条件和具体行业指南的推荐方式,并参考《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)中用能单位/次级用能单位/用能设备的划分方式进行。排放单元应包括所有与二氧化碳排放活动直接相关的固定或移动单元,居民生活用能等非生产相关的二氧化碳排放信息可不作统计。

二氧化碳排放量化

企业二氧化碳排放量化的方法主要有两大类,分别为计算法和直接测量法。

计算法:物料平衡法,排放因子法;

直接测量:持续性测量,间歇性测量。

物料平衡法

当满足以下条件时,宜使用物料平衡法进行二氧化碳排放量计算:

排放单元/排放设备涉及的工艺原理复杂;

投入或产出的物质种类多样、碳含量不稳定;

投入或产出与二氧化碳排放量的关系不确定;

排放设备之间的关系较复杂,不易于分排放设备进行数据报告;

没有供参考的排放因子及其相关数据。

物料平衡法是根据质量守恒定律,对某系统(企业整体/排放单元/排放设备)的输入碳量、输出碳量、库存碳量进行平衡计算的方法。当计算企业的二氧化碳排放量时,应考虑系统所有输入、产品、其他非二氧化碳的输出及库存的碳含量而计算二氧化碳排放量。公式如下:

活动数据指物料平衡公式中的期初库存物质的实物量、输入物质的实物量、输出物质的实物量等。碳含量指燃料或物料含有的元素碳的质量或质量分数。可以通过实测手段或引用指南提供的参考值获取碳含量数值。碳含量参考值可能以百分比或单位热值碳含量表示。

排放因子法

当满足以下条件时,宜使用排放因子法进行二氧化碳排放量计算:

排放单元/排放设备的涉及的工艺原理简单;

投入或产出的物质种类较单一、碳含量较恒定;

投入或产出与二氧化碳排放量的关系较确定;

排放设备之间关系明晰,易于分排放设备进行数据报告。

排放因子法是对企业整体/排放单元/排放设备的投入、产出与二氧化碳排放量的关系作简化,在计算上可看作物料平衡法的简化方法。二氧化碳排放量为二氧化碳排放活动数据与排放因子等系数的乘积,计算公式如下:

AE = AD ×EF

式中:

AE——二氧化碳排放量,单位为吨二氧化碳(t-CO2);

AD——二氧化碳排放活动数据,如燃料/物料使用量、产品产量等,单位视具体情况而定;

EF ——活动排放因子,如单位燃料燃烧产生的二氧化碳排放量,单位根据活动数据而定。

活动数据二氧化碳排放活动数据是指衡量活动进行程度的测量数值,一般为企业整体/排放单元/排放设备的投入能源、物料或输出的产品。

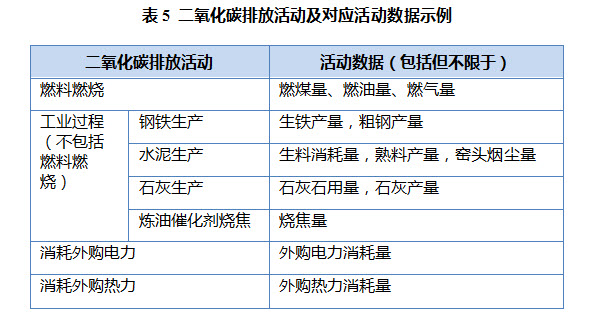

活动数据根据不同的活动有不同的具体内涵,具体例子可参见下表:

排放因子是联系二氧化碳排放活动数据与二氧化碳排放量的计算因子,即单位二氧化碳排放活动数据的二氧化碳排放量。排放因子是燃料或物料碳含量、氧化率或转化率等多种参数确定,可以通过实测手段或引用指南提供的参考值获取排放因子。

直接测量法是指,使用连续测量系统,监测二氧化碳气体密度和流速,如在排气管安装过滤器。使用的方法包括红外光谱法、气敏电极法、气相色谱法等。

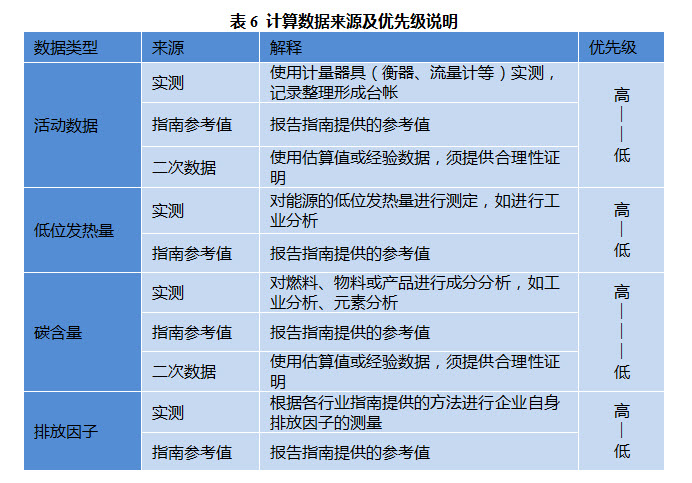

数据质量管理

数据来源说明: 企业应根据具体行业二氧化碳排放报告指南的要求,包括按照特定的技术标准、测量方法、采样频次、分析频次、测量精度等,对二氧化碳排放相关数据进行获取。同时,按照要求保留数据获取的相关证明文件,如燃料采购发票、技术机构化验报告等。企业应结合自身的数据统计基础,选择优先级更高的方式收集相关数据。

注:活动数据的实测值应由合格的计量器具进行测量,必要时需要提供这些计量器具的检测合格证书;若使用低位发热量、碳含量、排放因子等的实测值应保留检测实验报告以备核查。

不确定性分析

企业应对二氧化碳排放信息包括活动水平数据与排放因子以及相关计算因子进行不确定性分析,获得计算结果的置信区间和误差范围。企业应重点分析活动数据和排放因子的不确定性。企业应使活动数据、排放因子及企业排放计算结果的不确定性置于合理的置信区间和误差范围内。

记录与归档

每月末把监测数据进行电子归档,电子文件使用光盘备份,并保存打印的书面文件。书面形式的文件应与监测计划配合使用,以便核对信息的真实性。为了方便二氧化碳排放核证人员有效核查企业二氧化碳排放有关的文献资料和信息,企业应提供二氧化碳排放计算报告、监测结果报告的证明文件。企业应保存购买原料、燃料等的票据,以便核查。所有数据记录和校准维护记录应在统计期结束后继续保存五年。

编制年度排放报告

根据以上的内容和主管部门规定的具体表式,把收集的相关数据和计算结果编制年度排放报告,可借用电子化信息系统完成报告的编制。最后打印完成的排放报告,签字盖章,并交给主管部门。

|