气候变化三个基本概念

1、气候变化

气候变化指气候平均状态统计学意义上的巨大改变或持续较长一段时间的(典型的为10年或更长)气候变动。气候变化的原因可能是自然的内部进程或外部强迫,或者对大气组成和土地利用的持续性的人为改变。《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)第一款将“气候变化”定义为“经过相当一段时间的观察,在自然气候变化之外由人类活动直接或间接地改变全球大气组成所导致的气候改变”。UNFCCC因此将因人类活动而改变大气组成的“气候变化”与归因于自然原因的“气候变率”区分开来。

2、温室效应

温室气体有效地吸收地球表面、大气本身和云所发射出的红外辐射。大气辐射向所有方向发射,包括向下方的地球表面的辐射。温室气体则将热量捕获于地面—对流层系统之内。这被称为“自然温室效应”。

3、温室气体

温室气体是指大气中由自然或人为产生的能够吸收和释放地球表面、大气和云所射出的红外辐射谱段特定波长辐射的气体成分。该特性导致温室效应。水汽(H2O)、二氧化碳(CO2)、氧化亚氮(N2O)、甲烷(CH4)和臭氧(O3)是地球大气中主要的温室气体。此外,大气中还有许多完全由人为因素产生的温室气体,如《蒙特利尔协议》所涉及的卤烃和其他含氯和含溴物。除CO2、N2O和CH4外,《京都议定书》将六氟化硫(SF6)、氢氟碳化物(HFCs)和全氟化碳(PFCs)定为温室气体。

气候变化是全人类共同面对的一项重大挑战。气候变化给人类及整个生态系统带来种种灾难:冰川融化、极端天气、粮食减产、海平面上升、物种灭绝、空气污染等等。对于气候变化,全球科学家的共识是:有90%以上的可能是人类自己的责任。

在全球范围来说:

- 气候变化导致灾害性气候事件频发,冰川和积雪融化加速,水资源分布失衡,生物多样性受到威胁。

- 气候变化引起海平面上升,沿海地区遭受洪涝、风暴等自然灾害影响更为严重,小岛屿国家和沿海低洼地带甚至面临被淹没的威胁。

- 气候变化对农、林、牧、渔等经济社会活动都会产生不利影响,加剧疾病传播,威胁社会经济发展和人民群众身体健康。

对中国来说:

- 沿海城市被淹。我国从2000年开始发布海平面公报,不断刷新的数据表明,海平面上升速度在加快,而且高于全球。我国沿海海平面在过去30年上升了90mm,平面速率为2.6mm/年,高于全球的1.8mm/年;2008年还创下近十年最高,预计未来30年将再上升130mm;具体是南部升幅高于北部,长三角、珠三角、黄河三角洲和天津沿岸,是受影响的主要脆弱区。

- 极端天气频发。由于全球变暖导致大气系统发生紊乱,极端天气事件变得更普遍,其中包括暴雨和暴雪、大旱、热浪天气和热带风暴。近年来,中国每年因气象灾害造成的农作物受灾面积达5000万公顷,因灾害损失的粮食有4300万吨,每年受重大气象灾害影响的人口达4亿人次,造成经济损失平均达2000多亿元人民币。

- 危及粮食安全。来自中国农科院农业与环境可持续发展研究所的研究指出,初步估算,温度升高、农业用水减少和耕地面积下降会使中国2050年的粮食总生产水平,较2000年的5亿吨粮食生产水平下降14%~23%。

- 生态失衡。中国政府2008年10月发表的《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书指出,气候变化对中国的森林和其他生态系统产生了一系列影响,气候变化使中国东部亚热带、温带北界北移,物候期提前;部分地区林带下限上升;山地冻土海拔下限升高,冻土面积减少。同时,气候变化使全国动植物病虫害发生频率上升,且分布变化显著;西北冰川面积减少,呈全面退缩的趋势,冰川和积雪的加速融化使绿洲生态系统受到威胁。

由于二氧化碳等温室气体的排放,全球平均温度已经比工业革命之前上升了0.8摄氏度。限制升幅在摄氏2度以内,是防止气候变化给全球社会与生态系统带来更严重灾难的唯一方法。

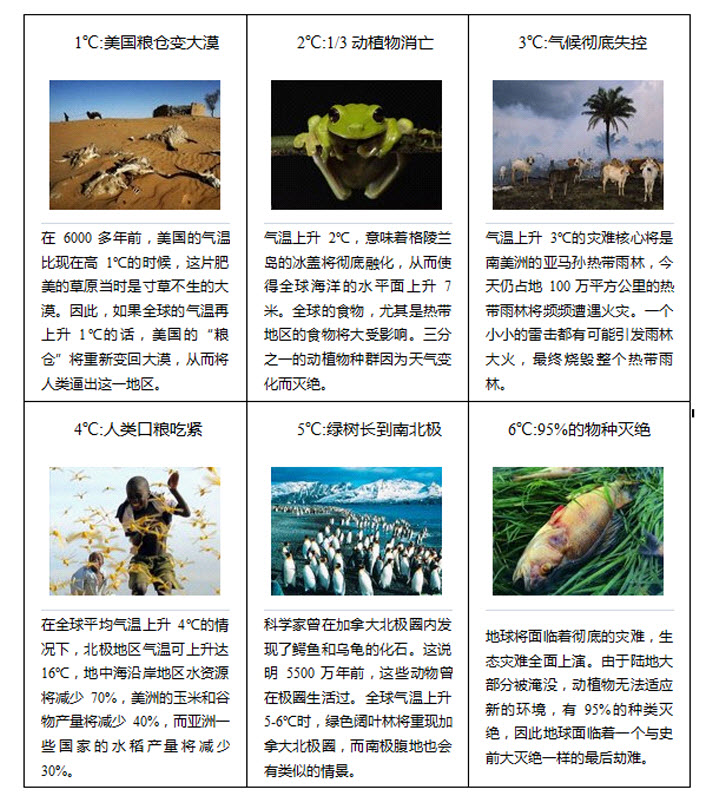

1℃、2℃、3℃……世界将会怎样?

如果全球气温升高还不到1℃就已引起了我们今天所见到的严重问题,那如果全球温度上升不止1℃,我们又将生活在怎样的世界呢?

|