碳交易产生的源头,可以追溯到1992年的《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC,以下简称《框架公约》)和1997年的《京都协议书》(Kyoto Protocol)。

为了应对全球气候变暖的威胁,1992年6月,150多个国家制定了《框架公约》,设定2050年全球温室气体排放减少50%的目标,1997年12月有关国家通过了《京都议定书》作为《框架公约》的补充条款,成为具体的实施纲领,其目标是“将大气中的温室气体含量稳定在一个适当的水平,进而防止剧烈的气候改变对人类造成伤害”。

1997年12月条约在日本京都通过,并于1998年3月16日至1999年3月15日间开放签字,共有84国签署,条约于2005年2月16日开始强制生效,到2009年2月,一共有183个国家通过了该条约(超过全球排放量的61%),引人注目的是美国没有签署该条约。条约为各国的二氧化碳排放量规定了标准,即:在2008年至2012年间,全球主要工业国家的工业二氧化碳排放量比1990年的排放量平均要低5.2%。

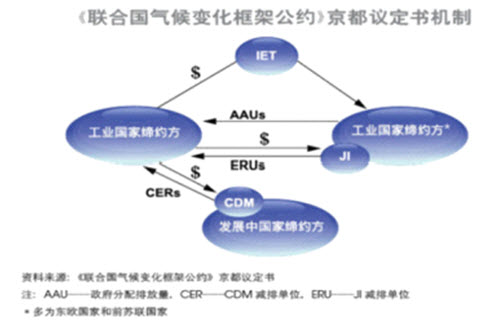

《京都议定书》规定了三种补充性的市场机制,来降低各国实现减排目标的成本。——国际排放贸易机制(简称IET)、联合履行机制(简称JI)和清洁发展机制(简称CDM),这些机制允许发达国家通过碳交易市场等灵活完成减排任务,而发展中国家可以获得相关技术和资金。

三大灵活机制

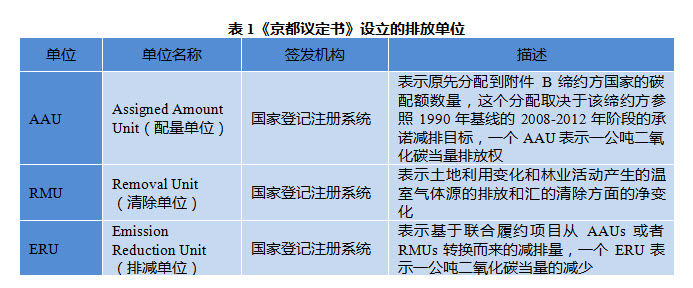

国际排放交易机制(IET)是《联合国气候变化框架公约》附件一缔约方,即发达国家缔约方,交易和转让排放额度,使超额排放国家通过购买节余排放国家的多余排放额度完成减排义务的机制。交易的对象是配量单位(AAUs)或清除单位(RMUs)。

联合履约机制(JI)是附件一的缔约国之间,通过项目产生的排减单位(ERUs)的交易和转让,帮助超额排放的国家实现履约义务的机制。它的特点是项目合作,主要发生在经济转型国家和发达国家之间。

清洁发展机制(CDM)是指,附件一的发达国家通过资金支持或者技术援助等形式,与发展中国家开展减少温室气体排放的项目开发与合作,取得相应的减排量,这些减排量被核实认证后,成为核证减排量(CERs),可用于发达国家履约。

《京都议定书》所列出的这三种市场机制,使温室气体减排量成为可以交易的无形商品,为碳交易市场的发展奠定了基础。缔约国可以根据自身需要来调整所面临的排放约束。当排放限额可能对经济发展产生较大的负面影响或成本过高时,可以通过买入排放权(向另一个国家买入AAUs或ERUs,和向发展中国家购买CERs)来缓解约束或降低减排的直接成本。

《京都议定书》颁行之后,一些国家、企业以及国际组织为其最终实施开始了一系列的准备工作,并建立起了一系列的碳交易平台,其中,欧盟所取得的进展尤为突出。2005年1月,欧盟正式启动了欧盟排放交易体系(以下简称“EU

ETS”)。该体系由欧盟和成员国政府设置并分配排放配额(欧洲排放单位,EUAs)。所有受排放管制的企业,在得到分配的排放配额后,可根据需要进行配额买卖。一段时间后,当政府主管部门进行履约审查时,如果企业实际排放水平超过其持有的排放配额,企业将会受到处罚。

|